Сергей Ситар _ Переопределение архитектуры как движение к подлинности

Всякая буква слепа и руководит слепым.

А. Бадью

Всякий метропольный центр выстраивается через нормативные конструкты того или иного «литературного языка». Эти конструкты — своего рода «тяжи», сети и контрфорсы, складывающиеся в своей сложной механике в систему управления территориями.

А. Монастырский

А. Бадью

Всякий метропольный центр выстраивается через нормативные конструкты того или иного «литературного языка». Эти конструкты — своего рода «тяжи», сети и контрфорсы, складывающиеся в своей сложной механике в систему управления территориями.

А. Монастырский

Словом «определение» принято обозначать нечто глубоко архитектурное. В одном из своих наиболее абстрактных, но в то же время наиболее доступных смыслов, архитектура есть искусство установления границ и перегородок. Сходным образом, вербальное определение есть «о-пределивание», наделение чего-то пределами, выявление и выделение чего-то из смутного, нерасчлененного фона. Подобно архитектуре прошлого, «определение» как научно-академическая процедура в первую очередь от-граничивает некую предметность от немыслимого, враждебно-беспредельного Внешнего ― иными словами, выполняет защитную функцию. При этом очевидно, что сегодняшняя теоретическая мысль, как и по-настощему современная архитектура, уже не может существовать и действовать в этой охранительной, изоляционистской, невротической модальности. Архитектура и мысль о ней перешли в режим непрерывного расширения и пересмотра области своей реализации, включая ее так или иначе складывающиеся внешние контуры, «дисциплинарные границы». Почему это происходит? Что это означает? И, в конечном счете, не равносильно ли это движение подрыву и самоупразднению архитектуры в ее практическом и теоретическом измерениях?

В истории мысли мы видим последовательную череду попыток определить архитектурную дисциплину и ее предмет ― от всеядно-инклюзивных, до радикально элиминативных. К последней разновидности относится известное лоосовское определение, сократившее сферу компетенции «архитектуры-как-искусства» до двух типов сооружений:

надгробия и монумента. Однако, не взирая на разнообразие, вплоть до недавнего времени все варианты трактовки архитектуры прямо или косвенно опирались на пришедший из античности гилеоморфизм, то есть на традицию толкования вещей в свете базовой дихотомии материи и формы. При этом оформленное по умолчанию ставилось выше бесформенного, а сама форма понималась преимущественно как нечто начальствующее (над «бесформенной материей»), ― что соответствовало жесткому кастовому делению традиционных обществ на управляющих и управляемых. На рубеже 18−19-го веков романтизм и движение Picturesque несколько приподняли статус бесформенного, а вскоре диалектический материализм, «переворачивая Гегеля», задумал полностью растворить творческое начало в материи, которая в глазах адептов марксизма-ленинизма обрела способность закономерным образом, «из самой себя» порождать свои многочисленные формы, включая «высшую форму своего движения» ― рациональное мышление. Реальным историческим референтом этого мотива «самозарождающихся форм» послужило, разумеется, стихийное выдвижение из «бесформенных» народных масс сначала буржуазии и разночинцев, затем революционной партии ― «руководящей и направляющей силы» ― а затем уже партийно-государственной номенклатуры, которая в короткий срок ухитрилась превратить потенциально демократическую философскую концепцию в беспрецедентно репрессивную систему идеологических догм. Причиной эпохального провала диалектического материализма стала, таким образом, его недоразвитая диалектичность, а точнее неискоренимая склонность «профессиональных теоретиков» мыслить в категориях управления, подчинения и воздействия.

Если имеет смысл говорить о каком-то общем философском итоге ХХ века, то им оказалась (по-видимому бесповоротная) сдача в архив материализма ― не только «догматического» материализма классической физики, но и его гибридной диалектической разновидности. Результатом этой архивации стало, разумеется, не возрождение старого доброго идеализма, а повсеместное воцарение основанного на теориях языка и медиа интеллектуально-философского уклада, который можно назвать «коммуникативизмом». Этот уклад является непосредственным отражением преобладающих на современном этапе форм управления, которые в основном строятся на манипуляции массовым сознанием с помощью СМИ, рекламы и сетевых информационных технологий. Недавно возникшие неореалистические философские течения ― акторно-сетевая теория, объектно-ориентированная онтология, спекулятивный реализм, методологический или трансцендентальный натурализм и т. п. ― радикально разнятся между собой по своим программным устремлениям и, главное, уже не требуют, да и не видят возможности установления в интеллектуальном пространстве какого-то окончательного единомыслия, всеобщего «финального» метафизического консенсуса. В отличие от классического «диамата», все они по существу ориентированы на философский плюрализм, а стало быть вполне вписываются в рамки коммуникативизма.

В истории мысли мы видим последовательную череду попыток определить архитектурную дисциплину и ее предмет ― от всеядно-инклюзивных, до радикально элиминативных. К последней разновидности относится известное лоосовское определение, сократившее сферу компетенции «архитектуры-как-искусства» до двух типов сооружений:

надгробия и монумента. Однако, не взирая на разнообразие, вплоть до недавнего времени все варианты трактовки архитектуры прямо или косвенно опирались на пришедший из античности гилеоморфизм, то есть на традицию толкования вещей в свете базовой дихотомии материи и формы. При этом оформленное по умолчанию ставилось выше бесформенного, а сама форма понималась преимущественно как нечто начальствующее (над «бесформенной материей»), ― что соответствовало жесткому кастовому делению традиционных обществ на управляющих и управляемых. На рубеже 18−19-го веков романтизм и движение Picturesque несколько приподняли статус бесформенного, а вскоре диалектический материализм, «переворачивая Гегеля», задумал полностью растворить творческое начало в материи, которая в глазах адептов марксизма-ленинизма обрела способность закономерным образом, «из самой себя» порождать свои многочисленные формы, включая «высшую форму своего движения» ― рациональное мышление. Реальным историческим референтом этого мотива «самозарождающихся форм» послужило, разумеется, стихийное выдвижение из «бесформенных» народных масс сначала буржуазии и разночинцев, затем революционной партии ― «руководящей и направляющей силы» ― а затем уже партийно-государственной номенклатуры, которая в короткий срок ухитрилась превратить потенциально демократическую философскую концепцию в беспрецедентно репрессивную систему идеологических догм. Причиной эпохального провала диалектического материализма стала, таким образом, его недоразвитая диалектичность, а точнее неискоренимая склонность «профессиональных теоретиков» мыслить в категориях управления, подчинения и воздействия.

Если имеет смысл говорить о каком-то общем философском итоге ХХ века, то им оказалась (по-видимому бесповоротная) сдача в архив материализма ― не только «догматического» материализма классической физики, но и его гибридной диалектической разновидности. Результатом этой архивации стало, разумеется, не возрождение старого доброго идеализма, а повсеместное воцарение основанного на теориях языка и медиа интеллектуально-философского уклада, который можно назвать «коммуникативизмом». Этот уклад является непосредственным отражением преобладающих на современном этапе форм управления, которые в основном строятся на манипуляции массовым сознанием с помощью СМИ, рекламы и сетевых информационных технологий. Недавно возникшие неореалистические философские течения ― акторно-сетевая теория, объектно-ориентированная онтология, спекулятивный реализм, методологический или трансцендентальный натурализм и т. п. ― радикально разнятся между собой по своим программным устремлениям и, главное, уже не требуют, да и не видят возможности установления в интеллектуальном пространстве какого-то окончательного единомыслия, всеобщего «финального» метафизического консенсуса. В отличие от классического «диамата», все они по существу ориентированы на философский плюрализм, а стало быть вполне вписываются в рамки коммуникативизма.

Поворот к коммуникативизму в архитектуре был ознаменован распадом «Современного движения» как единого международного института с общей идейной повесткой, ростом влияния вентуриево-дженксовской семиотической концепции проектирования, повсеместным переходом к трактовке архитектуры в терминах «языка» (или набора исторических языков), а далее ― последовательным уменьшением роли и измельчением любых профессиональных объединений вплоть до нынешнего атомизированного состояния архитектурного поля, при котором его населяют только отдельные разрозненные бюро, действующие в режиме непрерывного индивидуального «селф-брендинга». Всеобщее равенство в плоскости планетарной коммуникации ― это прямая проекция ситуации глобального рынка, рассматривающего любую вещь как товар, который, в свою очередь сводится к так или иначе скомпонованному набору «означающих», т. е. к сообщению. Веками определявший образ действия архитектуры гилеоморфизм оказался упраздненным или претерпел радикальную мутацию: на место пары «материя-форма» пришла пара «форма-содержание». Соответственно, форма потеряла основание и право считаться самоцелью. Ей, подобно современному политику и бизнесмену, пришлось научиться быть коммуникативной, чтобы завоевывать новую аудиторию. Форма теперь ― лишь материал, «содержание» же мыслится как «означаемое», т. е. интерпретация или смысловой референт этого материала, которым отведена роль нового рычага организации-управления. Прежнее неравенство, основанное на нерефлексивном представлении о превосходстве формы как таковой, сменилось неравенством, встроенным в схему публичной коммуникации, один полюс которой удерживает контроль над другим уже не с помощью импозантного формального совершенства и/или прямой силы, а с помощью непрерывного потока квази-содержательной «речи».

Главная проблема коммуникативного уклада заключается, впрочем, не в том, что он заменяет одну систему подчинения другой, менее заметной и более изощренной. И не в том, что он требует превращения всякого творческого деятеля в мини-капиталиста, ― то есть отвлекает его/ее внимание от бытийно-эстетического горизонта, в котором рождается произведение, переключая это внимание на конкретный социально-политический контекст, где преобладает маркетинг вещей и идей.

Главная проблема коммуникативного уклада заключается, впрочем, не в том, что он заменяет одну систему подчинения другой, менее заметной и более изощренной. И не в том, что он требует превращения всякого творческого деятеля в мини-капиталиста, ― то есть отвлекает его/ее внимание от бытийно-эстетического горизонта, в котором рождается произведение, переключая это внимание на конкретный социально-политический контекст, где преобладает маркетинг вещей и идей.

Ключевой и фатальный порок коммуникативизма состоит в том, что само переведение результата творческой работы в ранг сообщения ― пусть и на особом языке архитектуры или музыки ― ограничивает палитру произведения выразительными средствами и смысловыми единицами (кодами), которые уже так или иначе были стабилизированы культурой.

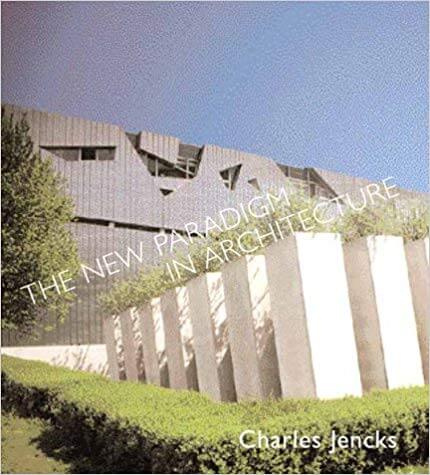

Если любое произведение ― это «речь», то ей должен предшествовать исторически сложившийся «словарь» и набор правил построения высказываний. Привязка художественного действия к языку как некоему «всеобщему корреляту» (аналогичная капиталистическому принципу всеобщей конвертируемости вещей и идей через деньги) обосновывает, в частности, известное утверждение Чарльза Дженкса о том, что, какой бы абстрактно-экспрессивной ни была оболочка музея Гуггенхайма в Бильбао, ее восприятие зрителем будет состоять из серии фигуративных «метафор» ― ассоциаций с «русалкой», «кораблем», «артишоком». Настаивая на такой трактовке восприятия архитектуры и искусства, теоретик отказывает художнику в самой возможности делиться чувственным переживанием непосредственно, без выхолащивающей его «нарезки» на конвенциональные знаки. Эта возможность безусловной коммуникации объявляется такой же наивной утопией, как и революционная мечта о состоянии всеобщего равенства и справедливости. По существу тем самым вся потенциальная аудитория искусства и архитектуры признается неспособной к собственно эстетическому восприятию. Власть конвенционального знака абсолютизируется. Творчество сводится к комбинаторной игре с готовыми элементами, не претендующей ни на что, кроме более или менее успешного встраивания результата в предсуществующий понятийный контекст. На пути к реальной инновации и, что намного существеннее, к реальной и непосредственной подлинности в искусстве и архитектуре возводится «принципиально» непреодолимая преграда.

Что же ответственная архитектурная практика и архитектурные школы нового поколения могут противопоставить этой господствующей системе? Что касается школы МАРШ, то она, в первую очередь, учится опознавать, отстаивать и раскрепощать эстетическое (архитектурное) мышление как область человеческой реализации, жизненно важную в том числе в силу своей несводимости к конвенционально-знаковым структурам. Во-вторых, преподаватели и студенты школы стремятся глубже исследовать природу предметного творчества, параллельно пересматривая и уточняя его роль на фоне влиятельных смежных областей знания и практики ― таких как политика, социология, гуманитарная теория, философия и метафизика.

Что же ответственная архитектурная практика и архитектурные школы нового поколения могут противопоставить этой господствующей системе? Что касается школы МАРШ, то она, в первую очередь, учится опознавать, отстаивать и раскрепощать эстетическое (архитектурное) мышление как область человеческой реализации, жизненно важную в том числе в силу своей несводимости к конвенционально-знаковым структурам. Во-вторых, преподаватели и студенты школы стремятся глубже исследовать природу предметного творчества, параллельно пересматривая и уточняя его роль на фоне влиятельных смежных областей знания и практики ― таких как политика, социология, гуманитарная теория, философия и метафизика.

Что же такое эстетический опыт и как он связан с постоянным переопределением границ архитектуры? Можно ли делиться эстетическим опытом и результатами эстетического мышления непосредственно, до и помимо «калибровочно-передаточного механизма» знаковости, ― или, как полагает коммуникативизм, такая возможность по определению исключена?

Размышление над последним вопросом быстро приводит нас к осознанию бездонной пропасти, которая отделяет чувственно данное от всей системы слов и общепринятых знаков. Сколько имеется воспринимаемых оттенков красного или синего, для которых не существует ни конкретного термина, ни, вообще говоря, строгого естественно-научного выражения? Сколько созерцаемых действий, движений, процессов и их фаз, для которых не придумано соответствующих глаголов? Сколько переживаем мы неназванных телесных ощущений, в том числе повторяющихся регулярно? Мы говорим о зуде, боли, онемении, покалывании ― но как назвать или описать, к примеру, непонятно где локализованное ощущение, которое испытываешь, подперев голову рукой? Или, скажем, более общий тип ощущения от прикосновения одной частью тела к другой его части? Сколько открывается нам сложных единств, которые очевидно не поддаются полной и отчетливой фиксации даже с применением новейших технических средств ― различные состояния неба в сочетании с ощущением температуры, влажности и обволакивающего течения воздуха, весь комплекс движений и микроизменений конкретного дерева на протяжении конкретной летней грозы? Здесь стоит вспомнить рассуждения Борхеса о возможных языках принципиально иного рода, ― в частности, о фантастических языках Тлёна, обходящихся без имен существительных. В одном из них, как он пишет, «…есть предметы, состоящие из двух качеств ― видимого и слышимого: цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть состоящие из многих… Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова».

В книге «Понятие природы» Альфред Нортон Уайтхэд проницательно указывает на то, что любое «чувственно данное» имеет «рассеянный край», то есть окружено соотнесенными с ним ощущениями, каждое из которых не фиксируются как «данное», хотя, при соответствующей перефокусировке внимания, может превратиться в «данное» со своим собственным «рассеянным краем». Иначе говоря, любой момент чувственного опыта содержит потенциал дальнейшего уточнения, расширения, смещения, трансформации этого опыта, и процесс этот абсолютно неисчерпаем. Как принципиально важное здесь следует подчеркнуть то обстоятельство, что описываемое движение чувственности разворачивается, согласно Уайтхэду и другим исследователям непосредственно-эмпирического, на особом уровне или в особом слое опыта, который отнюдь не скоординирован вербально-знаковым мышлением, ― хотя по-своему избирательно взаимодействует с ним. Это уровень, на котором действуют всякий раз уникальные качества и эстетические факторы, еще не идентифицированные как «факты» и не «рассортированные» по ячейкам таксономии, предлагаемой тем или иным сложившимся языком.

Размышление над последним вопросом быстро приводит нас к осознанию бездонной пропасти, которая отделяет чувственно данное от всей системы слов и общепринятых знаков. Сколько имеется воспринимаемых оттенков красного или синего, для которых не существует ни конкретного термина, ни, вообще говоря, строгого естественно-научного выражения? Сколько созерцаемых действий, движений, процессов и их фаз, для которых не придумано соответствующих глаголов? Сколько переживаем мы неназванных телесных ощущений, в том числе повторяющихся регулярно? Мы говорим о зуде, боли, онемении, покалывании ― но как назвать или описать, к примеру, непонятно где локализованное ощущение, которое испытываешь, подперев голову рукой? Или, скажем, более общий тип ощущения от прикосновения одной частью тела к другой его части? Сколько открывается нам сложных единств, которые очевидно не поддаются полной и отчетливой фиксации даже с применением новейших технических средств ― различные состояния неба в сочетании с ощущением температуры, влажности и обволакивающего течения воздуха, весь комплекс движений и микроизменений конкретного дерева на протяжении конкретной летней грозы? Здесь стоит вспомнить рассуждения Борхеса о возможных языках принципиально иного рода, ― в частности, о фантастических языках Тлёна, обходящихся без имен существительных. В одном из них, как он пишет, «…есть предметы, состоящие из двух качеств ― видимого и слышимого: цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть состоящие из многих… Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова».

В книге «Понятие природы» Альфред Нортон Уайтхэд проницательно указывает на то, что любое «чувственно данное» имеет «рассеянный край», то есть окружено соотнесенными с ним ощущениями, каждое из которых не фиксируются как «данное», хотя, при соответствующей перефокусировке внимания, может превратиться в «данное» со своим собственным «рассеянным краем». Иначе говоря, любой момент чувственного опыта содержит потенциал дальнейшего уточнения, расширения, смещения, трансформации этого опыта, и процесс этот абсолютно неисчерпаем. Как принципиально важное здесь следует подчеркнуть то обстоятельство, что описываемое движение чувственности разворачивается, согласно Уайтхэду и другим исследователям непосредственно-эмпирического, на особом уровне или в особом слое опыта, который отнюдь не скоординирован вербально-знаковым мышлением, ― хотя по-своему избирательно взаимодействует с ним. Это уровень, на котором действуют всякий раз уникальные качества и эстетические факторы, еще не идентифицированные как «факты» и не «рассортированные» по ячейкам таксономии, предлагаемой тем или иным сложившимся языком.

Архитектура, политика и эстетическое бытие человека

Можно с уверенностью утверждать, что именно на этом до-вербальном или пара-вербальном уровне опыта (при участии способности визуального, звукового, тактильного, кинестетического воображения) осуществляется наиболее тонкая и аутентичная часть работы художника в любом жанре, включая архитектуру.

И как бы ни протестовали представители дисциплин, деятельность которых преимущественно ориентирована на производство текстов, но именно происходящее в этом неподвластном исчерпывающему означиванию слое мы имеем полное основание называть эстетическим мышлением.

Вербальный язык ― а также весь репертуар конвенциональных знаков ― предстают в сопоставлении с бесконечным разнообразием живого опыта как неуклюжий, примитивный и искажающе-репрессивный инструмент. Впрочем, что касается собственно вербального языка, то одной своей стороной он всегда был, и, хочется верить, всегда останется развернутым в направлении непосредственного эстезиса. Эта сторона языка и языковой деятельности называется поэзией. И несомненно, что наиболее близкой к раскрепощенному чувственному бытию поэтическое творчество оказывается как раз тогда, когда оно осознает сковывающие границы устойчивого «литературного» языка и настойчиво стремится из них вырваться ― как это происходит, например, в случае парадоксальных эпитетов Мандельштама («молоко с буддийской синевой», «правдивая вода», «язык солено-сладкий»), в поэзии Хлебникова и «заумников», дадаистов, обэриутов.

При этом, разумеется, есть и другая, куда более влиятельная сторона языка, выполняющая необозримую рутинную работу по координации практических действий людей, направленных на освоение (захват) новых территорий, охрану границ и установленного порядка, увеличение степени «физического комфорта» среды, создание оптимальных условий для безопасного родового воспроизводства человека. Это язык политиков, военных и менеджеров-управленцев, язык бизнеса, язык технических норм и инструкций, язык научных дисциплин, которые в конечном итоге всегда активно ориентированы на интеграцию в процессы общественного производства и воспроизводства (естественные науки, экономика, социология, психология и т. д.). По существу это язык управления вниманием и мышлением, назначением которого всегда было и будет структурирование социального поля, управление действиями отдельных людей и их подчинение ― если не монологическому «центру», то организованному большинству, образующему политэкономический и политтехнологический ансамбль.

Данное противопоставление эстетического мышления «политтехнологическому» вовсе не означает, что первое совершенно лишено политического измерения, а второе проявляет полное безразличие к искусству и художественным практикам в их собственной, первичной сфере реализации, ― то есть в сфере эстетических взаимодействий поверх принятых культурных конвенций.

Вербальный язык ― а также весь репертуар конвенциональных знаков ― предстают в сопоставлении с бесконечным разнообразием живого опыта как неуклюжий, примитивный и искажающе-репрессивный инструмент. Впрочем, что касается собственно вербального языка, то одной своей стороной он всегда был, и, хочется верить, всегда останется развернутым в направлении непосредственного эстезиса. Эта сторона языка и языковой деятельности называется поэзией. И несомненно, что наиболее близкой к раскрепощенному чувственному бытию поэтическое творчество оказывается как раз тогда, когда оно осознает сковывающие границы устойчивого «литературного» языка и настойчиво стремится из них вырваться ― как это происходит, например, в случае парадоксальных эпитетов Мандельштама («молоко с буддийской синевой», «правдивая вода», «язык солено-сладкий»), в поэзии Хлебникова и «заумников», дадаистов, обэриутов.

При этом, разумеется, есть и другая, куда более влиятельная сторона языка, выполняющая необозримую рутинную работу по координации практических действий людей, направленных на освоение (захват) новых территорий, охрану границ и установленного порядка, увеличение степени «физического комфорта» среды, создание оптимальных условий для безопасного родового воспроизводства человека. Это язык политиков, военных и менеджеров-управленцев, язык бизнеса, язык технических норм и инструкций, язык научных дисциплин, которые в конечном итоге всегда активно ориентированы на интеграцию в процессы общественного производства и воспроизводства (естественные науки, экономика, социология, психология и т. д.). По существу это язык управления вниманием и мышлением, назначением которого всегда было и будет структурирование социального поля, управление действиями отдельных людей и их подчинение ― если не монологическому «центру», то организованному большинству, образующему политэкономический и политтехнологический ансамбль.

Данное противопоставление эстетического мышления «политтехнологическому» вовсе не означает, что первое совершенно лишено политического измерения, а второе проявляет полное безразличие к искусству и художественным практикам в их собственной, первичной сфере реализации, ― то есть в сфере эстетических взаимодействий поверх принятых культурных конвенций.

Для постоянной (ре)легитимации существующей системы отношений политический истеблишмент и вся совокупность общественных институтов нуждаются в искусстве примерно так же, как естественно-научные теории нуждаются в эмпирических данных для подтверждения своего авторитета.

Значительная часть литературы ― так же, как и существенная часть искусства других направлений ― всегда поэтому оказывается «кооптированной» политтехнологическим ансамблем, пройдя предварительно через фильтры (само)цензуры, технической экспертизы, через интерпретацию и адаптацию институтом художественной критики, различные формы тиражированной публикации. В результате эта часть искусства последовательно становится сначала искусством «признанным», затем «официальным», и, наконец, «классическим».

В 1895 году, в книге «Социальная логика», Габриэль Тард предложил теоретическую модель, согласно которой искусство, в отличие от прикладного ремесла и промышленного производства, востребовано обществом именно как область деятельности с принципиально открытым результатом ― область, в которой «желаемое» и само желание не определяются предварительно, а вырабатываются и уточняются авторами произведений прямо в ходе работы над ними. Общество, по Тарду, не требует от художника чего-то конкретного, заранее известного, но ожидает, что, в случае появления по-настоящему выдающегося произведения, сможет узнать себя в нем, как пишет Тард, «в улучшенном или усиленном виде». Эта модель тонко улавливает наиболее общее социально-политическое предназначение искусства и одновременно предлагает взвешенную диалектическую трактовку принципа «автономии искусства», понятийно оформлявшегося на протяжении всего XIX века.

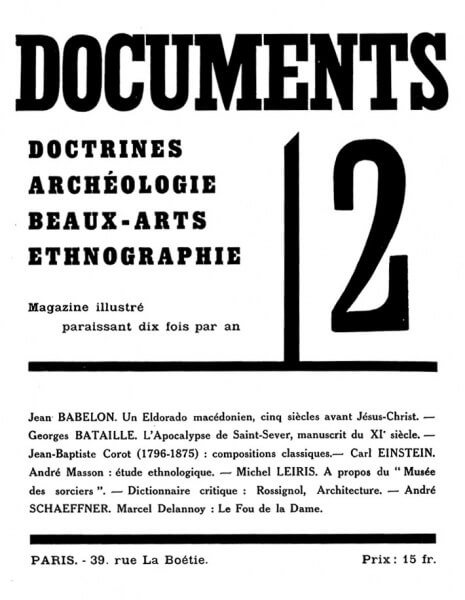

Очевидно, однако, что ангажированное, ставшее «официальным», искусство теряет исходный собственный голос и становится, по выражению Манфредо Тафури, «придатком» политтехнологической машины и/или генератором необходимых ей рекламных образов. Всякое признанное, водруженное на символический пьедестал произведение ― это не просто «общее место» или нейтральный исторический след, но активный идеологический фактор, закрепляющий status quo и поддерживающий действующие в данном ареале механизмы господства-подчинения. Смирительно-дисциплинирующую общественную функцию монументов эмоционально раскрыл в своем памфлете «Архитектура» (1929) Жорж Батай, назвав знаковые архитектурные сооружения «истинными хозяевами» (véritables maîtres) людей. По сути с тем же феноменом «перехвата» искусства господствующей политтехнологической системой мы имеем дело и в тех случаях, когда девелоперский бизнес выдает за «архитектуру» пеструю фасадную оболочку, механически натянутую на банальную, посредственную по планировке жилую башню, единственным реальным мотивом для строительства которой является стремление извлечь прибыль из неразборчивого спроса на квадратные метры со стороны мигрантов, стекающихся в большие города. Ставшая повсеместной логика коммодификации городских сооружений как будто не оставляет для архитектуры иного выбора, кроме как превратиться в искусство рекламной упаковки выбрасываемых на рынок площадей. На место описанного Тардом искусства как органа общественного самопознания и самосовершенствования приходит индустрия коммерческого соблазна, не заботящаяся ни о чем, кроме сохранения сложившихся механизмов наращивания капитала и схем неравного распределения политической субъектности.

В 1895 году, в книге «Социальная логика», Габриэль Тард предложил теоретическую модель, согласно которой искусство, в отличие от прикладного ремесла и промышленного производства, востребовано обществом именно как область деятельности с принципиально открытым результатом ― область, в которой «желаемое» и само желание не определяются предварительно, а вырабатываются и уточняются авторами произведений прямо в ходе работы над ними. Общество, по Тарду, не требует от художника чего-то конкретного, заранее известного, но ожидает, что, в случае появления по-настоящему выдающегося произведения, сможет узнать себя в нем, как пишет Тард, «в улучшенном или усиленном виде». Эта модель тонко улавливает наиболее общее социально-политическое предназначение искусства и одновременно предлагает взвешенную диалектическую трактовку принципа «автономии искусства», понятийно оформлявшегося на протяжении всего XIX века.

Очевидно, однако, что ангажированное, ставшее «официальным», искусство теряет исходный собственный голос и становится, по выражению Манфредо Тафури, «придатком» политтехнологической машины и/или генератором необходимых ей рекламных образов. Всякое признанное, водруженное на символический пьедестал произведение ― это не просто «общее место» или нейтральный исторический след, но активный идеологический фактор, закрепляющий status quo и поддерживающий действующие в данном ареале механизмы господства-подчинения. Смирительно-дисциплинирующую общественную функцию монументов эмоционально раскрыл в своем памфлете «Архитектура» (1929) Жорж Батай, назвав знаковые архитектурные сооружения «истинными хозяевами» (véritables maîtres) людей. По сути с тем же феноменом «перехвата» искусства господствующей политтехнологической системой мы имеем дело и в тех случаях, когда девелоперский бизнес выдает за «архитектуру» пеструю фасадную оболочку, механически натянутую на банальную, посредственную по планировке жилую башню, единственным реальным мотивом для строительства которой является стремление извлечь прибыль из неразборчивого спроса на квадратные метры со стороны мигрантов, стекающихся в большие города. Ставшая повсеместной логика коммодификации городских сооружений как будто не оставляет для архитектуры иного выбора, кроме как превратиться в искусство рекламной упаковки выбрасываемых на рынок площадей. На место описанного Тардом искусства как органа общественного самопознания и самосовершенствования приходит индустрия коммерческого соблазна, не заботящаяся ни о чем, кроме сохранения сложившихся механизмов наращивания капитала и схем неравного распределения политической субъектности.

Постмодернистская ревизия/денонсация аксиологических оснований Просвещения привела к парадоксальному положению дел, при котором лживость с успехом используется как означающее подлинности, и наоборот.

Ярким примером может служить обращенный к архитекторам призыв Вентури, Скотт Браун и Айзенура учиться беззастенчивой крикливости и манипулятивным трюкам у зданий лас-вегасских казино и брачных часовен быстрого обслуживания. С той же «самоуничтожающейся» аксиологией мы сталкиваемся в случае известного анимационного сериала, в котором непосредственность и искренность его героя, Гомера Симпсона, иллюстрируется для зрителя тем, что он не может удержаться от жульничества, соперничая в играх со своими малолетними детьми. Контраст между такими эксцессами самоотчуждения и вспыхивающими по всему миру очагами ностальгического консерватизма ― характерная черта переходного, «штормового» состояния современной культуры.

Постмодернистская аксиология, в которой воплощается оруэлловская формула «Правда ― это ложь»: Гомер Симпсон подделывает результат, чтобы выиграть партию в боулинг у своей младшей дочери. Сериал «Симпсоны», сезон 11, эпизод 6: «Привет сточной канаве!», 1999.

Вопрос об аксиологических основаниях непосредственно связан с упомянутым выше принципом «автономии искусства». Не так давно ― уже приняв во внимание противоречия, раздирающие сегодняшний художественный мир ― французский философ Жак Рансьер предложил новую трактовку этого принципа, которая представляется одновременно и более фундаментальной, и более диалектической, чем концепция Тарда.

Суть разработанного Рансьером похода наглядно раскрывается через постановку «категориального» вопроса, который постоянно мреет в архитектурной среде: почему за одними искусственными сооружениями признается статус «архитектуры», а за другими ― нет? Кто, как и когда определяет критерии и признаки, позволяющие присваивать чему-то этот статус, а чему-то ― отказывать в нем?

Проведенный Рансьером анализ показывает, что всю историческую эволюцию искусства и политического поля можно содержательным образом реконструировать и описать как последовательную трансформацию, смещение и расширение системы опознавательных процедур и критериев художественности (шире ― эстетически значимого), которую он обозначает термином «разделение чувственного» (partage du sensible). На границах древнего, сакрального-магического бытования искусства постепенно складывается антично-новоевропейская система, в которой мимесис (для архитектуры ― канон ордерного оформления) становится достаточным признаком принадлежности созданного кем-то объекта-явления к разряду художественных произведений, ― что, в свою очередь, приводит к развитию аппарата качественной оценки, позволяющего выделять из множества произведений те, которые лучше служат общему благу и, соответственно, обладают бóльшим политическим весом. Жесткие требования этической, теократической и политической полезности со временем уступают место осознанию внутренней, имманентной целесообразности искусства как свободной игры чувственных способностей, которая выдвигает свою, непосредственно-эстетическую интуицию блага и воспитывает по-настоящему свободного индивида. Наконец, на рубеже XVIII—XIX вв.еков, на волне охвативших Европу и мир демократических преобразований, эмансипаторное влияние искусства распространяется на все слои общества, захватывая те виды повседневного (в том числе, трудового) опыта, которые раньше, в силу сословных перегородок, были обречены на невыраженность, эстетическую тьму. «Флоберовский эстет, ― пишет Рансьер, ― это каторжанин-каменотес». Таким образом на исторической сцене возникает принципиально новая система, в рамках которой традиционный примат политического и структурно-целесообразного мышления распознается как основной и сущностный источник социального отчуждения, а потому сознательно приостанавливается, ставится под вопрос. Эту новую ситуацию Рансьер описывает как формирование «эстетического режима искусства», корни которого, по его мнению, восходят к кантовским «Критикам» и жизнетворческой программе немецкого романтизма. С точки зрения Рансьера, искусствоведческий термин «модерн» (в русскоязычной традиции ― «модернизм») ― это не очень удачный поверхностный ярлык, скорее затемняющий, чем раскрывающий суть куда более долговременного, тектонического культурного процесса, отнюдь не прерванного так называемым «постмодерном». Ценное достижение теории Рансьера заключается не только в том, что эстетическое мироощущение, эстетическое мышление и взаимодействие утверждаются этой теорией как несводимая к знаковому регистру и практической рациональности, но абсолютно полновесная область самореализации человека ― со своими суверенными правами и широчайшим спектром возможностей.

Важнее, пожалуй, то, что создание художественных произведений предстает в ней одновременно как обетование грядущего, более совершенного образа жизни, и как уже вполне реальная, действующая «снизу» трансформация повседневной жизни, альтернативная традиционным политическим реформам «сверху».

Этот процесс руководствуется собственными политическими ориентирами, которыми, по Рансьеру, являются «мир без господства» и органические «сообщества чувствования», чей совместный опыт «не дробится на отдельные сферы… не знает размежевания между жизнью, искусством, политикой и религией». Предметное творчество трактуется здесь как имманентно-политическая и революционная сила, но не в стандартном смысле требования «замены одного господства другим», а в смысле глубинной несоизмеримости целей и продуктов такого творчества со всеми принятыми политическими стереотипами, — в смысле его естественной направленности на снятие опосредованного и обособленного политтехнологического мира ради непосредственного и живого чувственного бытия.

Как пример реального исторического воплощения органической практики, не знающей отчуждающего разделения на искусство, политику и жизнь, Рансьер регулярно упоминает советский послереволюционный авангард ― деятельность конструктивистов, производственников, представителей лефовской «литературы факта». В постсоветской России эти течения до сих пор довольно неразборчиво смешиваются с политическим большевизмом и, соответственно, воспринимаются как «дискредитированные самой историей» ― вместе со сталинским режимом и советским партийно-государственным строительством в целом. Не вдаваясь в детальное обсуждение этой сложной проблемы, здесь стоит указать на то, что приверженность раннего советского авангарда к так называемому «жизнетворчеству» (или «жизнестроению») была в большей степени продолжением программы дореволюционного народничества, толстовства, богоискательства и символизма, чем реализацией предписаний марксистской политической теории. Показательно, что именно с пламенного призыва к устранению фарисейской перегородки между искусством и жизнью начал свой интеллектуальный путь, в общем-то, равнодушный к марксизму Михаил Бахтин. На протяжении 20-х годов Бахтин подробно развивает этот абсолютно «рансьеровский» по звучанию призыв в незаконченном трактате «К философии поступка», концентрируя внимание на этической проблематике, которая Рансьером почти не разрабатывается. Отталкиваясь, скорее, от Канта, чем от т.н. «материалистической» этики, Бахтин дополняет кантовское свободное (автономное) нравственное самоопределение указанием на полную философскую абсурдность и практическую тщетность консервации этических норм в виде абстрактных теоретических положений ― то есть на несостоятельность вербально-знакового «удерживания» их в отрыве от конкретных, непосредственно воспринимаемых и каждый раз уникальных ситуаций жизненного выбора. Об этом красноречиво свидетельствуют уже сами вводимые им «идеосинкразические» ключевые понятия: «причастная единственность поступка», «эмоционально-волевое, поступающее мышление» и, наконец, знаменитое «не-алиби в бытии».

Может сложиться впечатление, что преимущественная фокусировка Рансьера на эстетике, а Бахтина на этике образует концептуальную развилку, чреватую новым болезненным «разделением».

Как пример реального исторического воплощения органической практики, не знающей отчуждающего разделения на искусство, политику и жизнь, Рансьер регулярно упоминает советский послереволюционный авангард ― деятельность конструктивистов, производственников, представителей лефовской «литературы факта». В постсоветской России эти течения до сих пор довольно неразборчиво смешиваются с политическим большевизмом и, соответственно, воспринимаются как «дискредитированные самой историей» ― вместе со сталинским режимом и советским партийно-государственным строительством в целом. Не вдаваясь в детальное обсуждение этой сложной проблемы, здесь стоит указать на то, что приверженность раннего советского авангарда к так называемому «жизнетворчеству» (или «жизнестроению») была в большей степени продолжением программы дореволюционного народничества, толстовства, богоискательства и символизма, чем реализацией предписаний марксистской политической теории. Показательно, что именно с пламенного призыва к устранению фарисейской перегородки между искусством и жизнью начал свой интеллектуальный путь, в общем-то, равнодушный к марксизму Михаил Бахтин. На протяжении 20-х годов Бахтин подробно развивает этот абсолютно «рансьеровский» по звучанию призыв в незаконченном трактате «К философии поступка», концентрируя внимание на этической проблематике, которая Рансьером почти не разрабатывается. Отталкиваясь, скорее, от Канта, чем от т.н. «материалистической» этики, Бахтин дополняет кантовское свободное (автономное) нравственное самоопределение указанием на полную философскую абсурдность и практическую тщетность консервации этических норм в виде абстрактных теоретических положений ― то есть на несостоятельность вербально-знакового «удерживания» их в отрыве от конкретных, непосредственно воспринимаемых и каждый раз уникальных ситуаций жизненного выбора. Об этом красноречиво свидетельствуют уже сами вводимые им «идеосинкразические» ключевые понятия: «причастная единственность поступка», «эмоционально-волевое, поступающее мышление» и, наконец, знаменитое «не-алиби в бытии».

Может сложиться впечатление, что преимущественная фокусировка Рансьера на эстетике, а Бахтина на этике образует концептуальную развилку, чреватую новым болезненным «разделением».

Но как позволяет заметить даже предварительный обзор истории философии ХХ века, все наиболее яркие и влиятельные философские концепции этого времени, «не сговариваясь», прорабатывают различные формы медиации, «сращивания» двух ветвей этой развилки ― этики и эстетики.

К таковым относится, прежде всего, почти синхронная с бахтинской этикой «антифилософия» Витгенштейна, включающая знаменитые формулы: «невысказываемое… себя обнаруживает» и «этика и эстетика — одно». Сюда же следует отнести поворот позднего Фуко к так называемым «эстетикам существования», а также его тезис о том, что свобода нуждается в постоянной практике и может быть постигнута только как непрерывный ряд конкретных, вовлеченно-ситуативных осуществлений.

Из сопоставления этих аналитических перспектив и философских проектов следует один центральный для нашего рассмотрения вывод: искусство, архитектура, все виды предметно-вещественного творческого обустройства жизни и ситуативных ответственных поступков образуют область, которая обладает собственным режимом преемственного исторического развертывания, отличным от дискурсивной рациональности. Эта область развивалась и продолжает развиваться «наряду» с политикой как специализированной сферой деятельности, будучи в той или иной мере зависимой от нее, но в то же время сохраняя свой внутренний квази-политический телос (полюс притяжения), который состоит в приостановке и демонтаже традиционных форм господства, опирающихся на абстрактное теоретическое знание, вербально-знаковую дискурсивность, логоцентризм, дидактику и другие формы коммуникативного управления. Признание фундаментальной обособленности ― «соотнесенной автономии» ― предметных творческих практик позволяет, в частности, лучше разобраться в том, почему всегда ощущается некая глубинная фальшь в распространенном ныне отождествлении архитектурного неоклассицизма 1930−50-х годов с политическим тоталитаризмом, конструктивизма и левого футуризма ― с большевистским политическим экстремизмом, а правого футуризма ― с итальянским фашизмом. Имея в виду, что в случае искусства мы сталкиваемся с мышлением и политическим становлением, произрастающими на принципиально ином «носителе» (вещественно-эстетические взаимодействия в противоположность вербально-знаковым и силовым), Рансьер в итоге склоняется к обозначению имманентной политической составляющей искусства термином «метаполитика». Эта политическая составляющая характеризуется тем самым как своего рода «политика за пределами (традиционно понимаемой) политики». Если же принять во внимание, что эстетическое относится к вербально-знаковому как бесконечный континуум относится к бесконечному дискретному множеству, то, вероятно, эту имманентную искусству и архитектуре политику было бы точнее определить как инфраполитику ― то есть такую политику, которая осуществляется «между строк», «в порах» и «в отверстиях сетей» коммуникативных политик господства и управления. Обращенность предметных творческих практик к чувственно-эстетическому регистру, их направленность на постоянное переопределение и расширение собственных границ ― все это предстает в инфраполитической трактовке как некий постоянно действующий политический фермент ― катализатор эстетико-политического раскрепощения или, как выразился бы Фуко, перехода к «нефашистской жизни».

Из сопоставления этих аналитических перспектив и философских проектов следует один центральный для нашего рассмотрения вывод: искусство, архитектура, все виды предметно-вещественного творческого обустройства жизни и ситуативных ответственных поступков образуют область, которая обладает собственным режимом преемственного исторического развертывания, отличным от дискурсивной рациональности. Эта область развивалась и продолжает развиваться «наряду» с политикой как специализированной сферой деятельности, будучи в той или иной мере зависимой от нее, но в то же время сохраняя свой внутренний квази-политический телос (полюс притяжения), который состоит в приостановке и демонтаже традиционных форм господства, опирающихся на абстрактное теоретическое знание, вербально-знаковую дискурсивность, логоцентризм, дидактику и другие формы коммуникативного управления. Признание фундаментальной обособленности ― «соотнесенной автономии» ― предметных творческих практик позволяет, в частности, лучше разобраться в том, почему всегда ощущается некая глубинная фальшь в распространенном ныне отождествлении архитектурного неоклассицизма 1930−50-х годов с политическим тоталитаризмом, конструктивизма и левого футуризма ― с большевистским политическим экстремизмом, а правого футуризма ― с итальянским фашизмом. Имея в виду, что в случае искусства мы сталкиваемся с мышлением и политическим становлением, произрастающими на принципиально ином «носителе» (вещественно-эстетические взаимодействия в противоположность вербально-знаковым и силовым), Рансьер в итоге склоняется к обозначению имманентной политической составляющей искусства термином «метаполитика». Эта политическая составляющая характеризуется тем самым как своего рода «политика за пределами (традиционно понимаемой) политики». Если же принять во внимание, что эстетическое относится к вербально-знаковому как бесконечный континуум относится к бесконечному дискретному множеству, то, вероятно, эту имманентную искусству и архитектуре политику было бы точнее определить как инфраполитику ― то есть такую политику, которая осуществляется «между строк», «в порах» и «в отверстиях сетей» коммуникативных политик господства и управления. Обращенность предметных творческих практик к чувственно-эстетическому регистру, их направленность на постоянное переопределение и расширение собственных границ ― все это предстает в инфраполитической трактовке как некий постоянно действующий политический фермент ― катализатор эстетико-политического раскрепощения или, как выразился бы Фуко, перехода к «нефашистской жизни».

Термин «метаполитика», впрочем, несет важные для сути дела коннотации, которые не стоит сбрасывать со счетов. Очевидная этимологическая параллель подсказывает, что метаполитика должна относиться к политике примерно так же, как метафизика ― к физике. Но в чем заключается отношение метафизики ― «первой философии» ― к физике? На основе разных по времени трактовок этого отношения можно сделать вывод, что метафизика ― это, прежде всего, область таких суждений, которые кладут предел бесконечному регрессу, скрытому в любых причинно-следственных объяснительных концепциях физики. К примеру: электрический ток ― это движение электронов, но что такое электрон? является ли он на самом деле частицей? чем в действительности обусловлен «корпускулярно-волновой дуализм»? ― и т. д. ad infinitum. Физика, как и политика, оперирует причинными описательными моделями, которые в силу своей родовой специфики всегда остаются незавершенными, фрагментированными, ограниченными рамками искусственно выделенной «физической системы» и рамками того, что полагается доступным для усмотрения «здравым смыслом» в качестве некой устойчивой данности. Физика и политика (политология) как развивающиеся знаниево-практические конструкты всегда «имеют в виду», «обещают» свое итоговое превращение во «всезнание», но это превращение постоянно откладывается в будущее ― что и следует понимать как бесконечный регресс. Очевидно, что эта вечная незавершенная ограниченность физики и политики является коррелятом, неизбежным эффектом базовых установок, обосновывающих само существование этих дисциплин, ― и в первую очередь результатом того, что из четверки аристотелевских типов причин обе они по умолчанию признают значимыми только причины «материальные» и «действующие», отвергая «формальные» и «финальные» как иррациональный мистицизм. В отличие от них, метафизика не связана ни подобными догматическими предпочтениями в вопросе о порядке причинности, ни, соответственно, какой-либо аксиоматически установленной концепцией времени (например, такой, как постулат наличия «стрелы времени» в теории относительности), ― что делает ее незаменимым инструментом для анализа ключевых явлений и понятий творческой сферы: интуиции, инсайта, вдохновения, парадокса, метанойи, учреждающего события, трансдукции, совпадения.

Витгенштейн в свой «строгий» период не признавал существования значимых метафизических высказываний, однако признавал возможность метафизических явлений, которые он называл «мистическими». Но возможны ли метафизические действия и взаимодействия ― которые, по-видимому, заслуживали бы называться метаполитическими, метаэкономическими, метапрактическими и т. д. В свете выдвинутого Клаузевицем «крылатого» определения войны как «продолжения политики другими средствами», легко склониться к мысли о том, что именно война является наиболее убедительным претендентом на звание метаполитики. Война дорожит своим правом распоряжаться практиками и понятием «уничтожения», в то время как физика на аксиоматическом уровне отрицает возможность уничтожения («превращения в ничто»), блокируя эту возможность различными «законами сохранения»: энергии, импульса, массы, заряда и др. Не является ли война, в таком случае, подлинной метафизикой? К такому выводу могут подтолкнуть многие факты и течения в истории европейской мысли. Например, апология войны, с которой выступил в 1909 году лидер итальянских футуристов Маринетти. Или интерес к войне как арене «пограничных ситуаций» в философском экзистенциализме. Известен эпизод, когда Сальвадор Дали в присутствии советских и американских литераторов поднял тост за Гитлера, назвав его «величайшим сюрреалистом». В этот же ряд органично вписывается «Космология духа» советского марксиста Эвальда Ильенкова, утверждающая, что подлинным предназначением человеческого разума, которое только начинает ему открываться, является уничтожение всей нынешней Вселенной ради инициации нового космогонического цикла.

Архитектуру в ее гражданской ипостаси всегда принято было воспринимать как сугубо позитивную дисциплину, сама природа которой исключает не только крайности нигилизма, но даже выражение сколько-нибудь отчетливой критической позиции, которое не сопровождалось бы «компенсирующим» созидательным жестом.

Архитектуру в ее гражданской ипостаси всегда принято было воспринимать как сугубо позитивную дисциплину, сама природа которой исключает не только крайности нигилизма, но даже выражение сколько-нибудь отчетливой критической позиции, которое не сопровождалось бы «компенсирующим» созидательным жестом.

Архитектура, метафизика и метаполитика

Однако складывается впечатление, что на последнем историческом этапе архитектурному воображению уже не удается ― или не представляется необходимым ― сохранять свой традиционный иммунитет против «метафизических» чар уничтожения и войны.

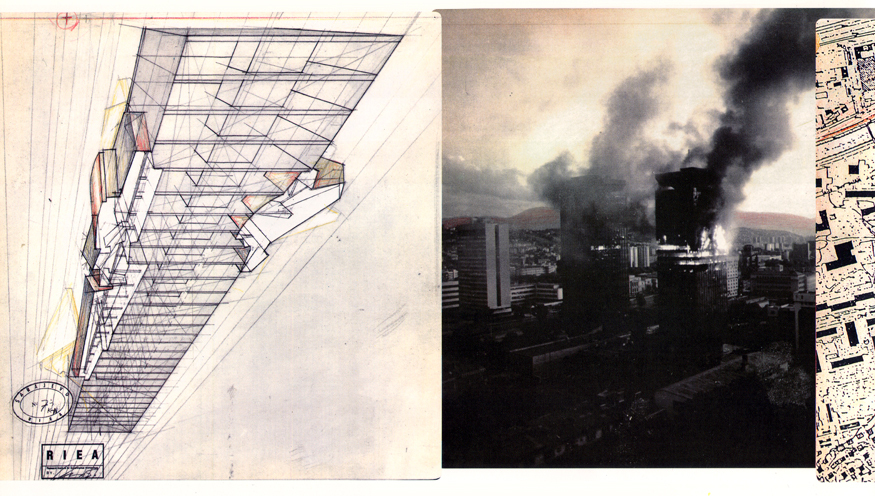

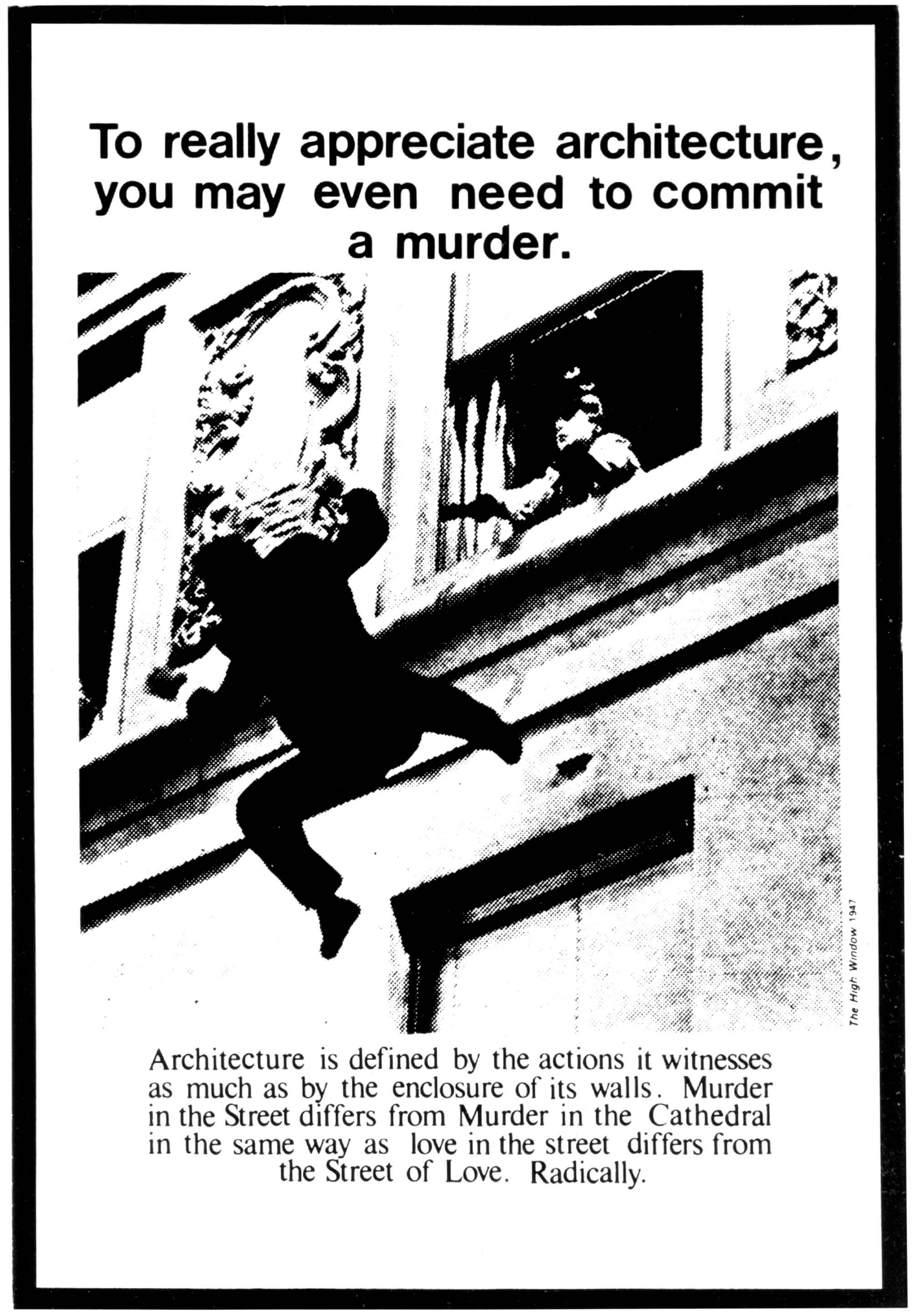

Многие приверженцы «архитектурного деконструктивизма» явно сочувствуют эстетической интуиции Вольфа Прикса, объявившего, что здания должны быть подобны кровотечению и пожару. Бернар Чуми в 70-е пытался «рекламировать» архитектуру, утверждая, что для ее всеобъемлющего понимания «возможно даже необходимо совершить убийство». В 1993 году, накануне своего визита в полуразрушенный город Сараево, знаменитый архитектор-визионер Леббеус Вудс выпустил книгу «Война и архитектура», в которой обезображенные бомбами и обстрелами городские здания были представлены как ценные источники формального вдохновения для упражнений в экспериментальной архитектурной пластике. Эффектную графику сопровождал манифест, первые слова которого были призваны стереть принципиальное различие между созидательными и разрушительными действиями: «Архитектура и война не отделены друг от друга. Архитектура — это война. Война — это архитектура». Наконец, не так давно голландское архитектурное бюро MVRDV отметило десятилетнюю годовщину нью-йоркских терактов 11 сентября созданием для Сеула проекта «соединенных облаком» башен, в котором зрители мгновенно узнали растиражированный новостными агентствами вид Всемирного торгового центра в момент второго взрыва. Жаркая сетевая полемика вокруг этого проекта стала эхом другого скандала на ту же тему, связанного с именем классика немецкого музыкального авангарда Карлхайнца Штокхаузена. В сентябре 2001 года, отвечая на вопрос журналиста о соотношении между нью-йоркскими терактами и идеей «гармонии человечества», отраженной в его последнем опусе, Штокхаузен, в частности, сказал: «…Словом, то, что там [в Нью-Йорке] произошло, это конечно — и тут вам придется перенастроить ваши умы — крупнейшее произведение искусства, которое когда-либо было… величайшее произведение искусства, которое существует во всем Космосе». Эта обескураживающее заявление нанесло серьезный урон международной репутации Штокхаузена и привело к отмене запланированного фестиваля его музыки в Гамбурге.

Спрашивается, не свидетельствует ли имевшее место во всех этих ситуациях «внезапное вторжение» этической проблематики на территорию искусства о том, что поддерживаемая Рансьером идея стратегической освободительной миссии «метаполитического эстезиса» является в конечном итоге слишком радикальной и тенденциозной? Вправе ли мы трактовать переживание «кощунственности» артистических жестов, возникающее у публики в этих и других подобных случаях, как современный аналог того яростного отвращения, которое неподготовленные зрители XIX века испытывали по поводу картин Мане, Уистлера и импрессионистов? Обязаны ли мы в такие моменты последовательно защищать искусство, ссылаясь на онтологическое различие между реальными ранами, увечьями, смертями и их изображением? Быть может архитектура ― занимающая некую промежуточную позицию между искусством и повседневностью ― должна, соответственно, оцениваться по особым критериям, не распространяющимся на другие виды художественного творчества? Ведь когда речь идет об изображении насилия, убийств, ужасов и катастроф в живописи, литературе и кино, то даже наиболее консервативная публика, сохраняющая хотя бы толику здравого смысла, не требует запретов и ограничений, идущих дальше возрастного регулирования аудитории?

Острота этой проблемы усиливается по мере превращения реальных актов террора из событий экстраординарных в повседневный элемент современной действительности, ― что, увы, нисколько не снижает силы их психологического воздействия. В самом деле, даже с точки зрения разбирающегося в искусстве, но все же стороннего наблюдателя, настойчивое влечение художников к деструктивной и агрессивной образности, пожалуй, не может восприниматься иначе, как свидетельство их постепенного взаимного сближения с террористами, ― деятельность которых, в свою очередь, приобретает все более театральный, зрелищный характер. Общим местом нынешней международной гуманитарной мысли стало указание на то, что современный теракт ― как и современная война ― это уже в значительно большей мере медийное событие, чем факт осязаемой физической действительности. При этом трудно не видеть, что содержательное послание терроризма ― не только «исламистского» или правого, но и «терроризма одиночек» ― последовательно смещается от манифестаций конкретных требований и обид в сторону некоего всеобщего memento mori, жеста приостанавливающей негации по отношению к сегодняшнему миру и человечеству в целом. Терроризм становится все более непрактичным, нефункциональным, абстрактно-символическим ― и это начинает роднить его как с традиционно понимаемой миссией метафизики, так и с «практической незаинтересованностью» или «целесообразной бесцельностью», которую Кант считал фундаментальным отличительным принципом художественного творчества.

Можно предположить, что из той же ситуации мучительной «спутанности» войны и искусства искал выход Вальтер Беньямин, когда в 1936 году он атрибутировал фашизму «эстетизацию политики» и противопоставил ей «политизацию эстетики», которая, по его мнению, должна составлять силу нарождающегося коммунистического строя. У Беньямина, казалось бы, все расставлено по своим местам. С одной стороны (фашизм), перед нами «всего лишь» политика, которая самозванным, противоестественным образом имитирует искусство, стремясь отвлечь «массы» от проблемы несправедливости имущественных отношений и обратить их энергию к высшей точке своего суицидального хюбриса — империалистической войне. С другой стороны (зарождающийся коммунизм) ― перед нами эстетика, то есть подлинность, которой необходимо только развить свою политическую чуткость и ответственность, чтобы наконец вытеснить, смести с исторической сцены традиционную политику, основанную на лжи и стереотипах господства. Увы, это «ясное решение» Беньямина на сегодняшний день вообще нельзя признать решением: фашизм и строящийся коммунизм (война и искусство) в его глазах «по умолчанию» представляли собой настолько онтологически полярные сущности, что ни о какой их проблематичной «спутанности» для него не могло быть и речи. Беньямин не занимается предотвращением патологического слияния искусства и войны, он лишь указывает на то, что две различные, антагонистические системы (фашизм и коммунизм) исторически движутся в двух прямо противоположных направлениях.

Можно предположить, что из той же ситуации мучительной «спутанности» войны и искусства искал выход Вальтер Беньямин, когда в 1936 году он атрибутировал фашизму «эстетизацию политики» и противопоставил ей «политизацию эстетики», которая, по его мнению, должна составлять силу нарождающегося коммунистического строя. У Беньямина, казалось бы, все расставлено по своим местам. С одной стороны (фашизм), перед нами «всего лишь» политика, которая самозванным, противоестественным образом имитирует искусство, стремясь отвлечь «массы» от проблемы несправедливости имущественных отношений и обратить их энергию к высшей точке своего суицидального хюбриса — империалистической войне. С другой стороны (зарождающийся коммунизм) ― перед нами эстетика, то есть подлинность, которой необходимо только развить свою политическую чуткость и ответственность, чтобы наконец вытеснить, смести с исторической сцены традиционную политику, основанную на лжи и стереотипах господства. Увы, это «ясное решение» Беньямина на сегодняшний день вообще нельзя признать решением: фашизм и строящийся коммунизм (война и искусство) в его глазах «по умолчанию» представляли собой настолько онтологически полярные сущности, что ни о какой их проблематичной «спутанности» для него не могло быть и речи. Беньямин не занимается предотвращением патологического слияния искусства и войны, он лишь указывает на то, что две различные, антагонистические системы (фашизм и коммунизм) исторически движутся в двух прямо противоположных направлениях.

Принципиальная «вне-практичность» искусства играет важную роль в рансьеровской теории раскрепощающего эстезиса, поскольку именно за счет нее участник эстетического взаимодействия получает возможность «выпростать» свое восприятие из цепких сетей повседневной заботы-необходимости и обнаружить тот «мир впервые», который всегда оказывается на порядок просторнее оставленного им позади привычного, бытового мира.

Кантовское «отсутствие практического интереса» совпадает здесь по своему значению с обнаруженным русскими формалистами эффектом «остранения», который, как пишет Шкловский, позволяет «дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание» (т.е. не как пассивную регистрацию чего-то уже известного, уже «запакованного» культурой и практикой коммуникации в условный знак). Но какова собственная позиция Рансьера в отношении этико-эстетической дилеммы? Эта позиция не слишком далеко уходит от подхода, выбранного Беньямином, хотя и отличается от него заметно большей осторожностью в трактовке политической ангажированности. Примечательный сдвиг в этом смысле представляет собой введенный Рансьером термин «противленческий образ». Им он обозначает одну из наиболее распространенных на данный момент стратегий современного искусства, которая сводится к программному бескомпромиссному отказу от любой позитивности и любого устойчивого утверждения ― в духе бесконечной «негативной диалектики» Теодора Адорно. Похожий на смертельную отрешенность шахидов и камикадзе, этот «пакт с ничто» можно интерпретировать как своего рода «отрицательный эквивалент» террористической установки внутри искусства. В целом же, ясно осознавая опасную амбивалентность, рискованность эстетической автономии искусства, Рансьер все же рассматривает перспективу его «внешней» политической, теоретической и даже этико-теоретической индоктринации как неизмеримо большее зло. Здесь на помощь приходит сохраняющаяся в его концепции диалектическая «сцепленность» искусства с политикой: «Проблема, ― пишет он, ― заключается не в определении того, что должны делать художники, чтобы их искусство стало политическим; вопрос следует ставить противоположным образом: что политические субъекты должны делать с искусством?» Иными словами, искусство, действуя исключительно по наитию, без предварительных аксиом, вызывает из небытия нечто, поначалу не охватываемое существующей вербально-знаковой машинерией, некое сугубо эстетическое расширение мира, ― и такое расширение предоставляет политическому полю шанс на раскрепощающую самотрансформацию (в случае правильной, «прогрессивной» интерпретации и усвоения им этого нового феномена).

Перефразируя этот тезис в терминологии Алена Бадью, можно сказать, что искусство как таковое не производит событий, а лишь создает «места событий» ― ибо событием в полном смысле становится то, что «делают с искусством» ― или «из искусства»? ― политические субъекты.

Конечно, рансьеровская модель не исключает того, что в роли «политического субъекта» в какие-то моменты выступает и сам автор художественного произведения ― скажем, в процессе его публичного экспонирования, комментирования, определения способов его использования. И все же трудно отделаться от впечатления, что, одной рукой наделяя искусство мессианской ролью двигателя истории, другой рукой Рансьер тут же восстанавливает пошатнувшийся авторитет политики, по существу возвращаясь в этом отношении к позиции Тарда. Но как же тогда обстоит дело с заявленной метаполитикой (или инфраполитикой) искусства и архитектуры ― ведь получается, что, обладая некой имманентной «телеологией раскрепощения», они при этом лишены права претендовать на какую-то свою, пусть даже «неполитическую», субъектность?

С философской точки зрения, эта принципиальная бессубъектность эстезиса выглядит совершенно закономерной, ибо эстезис по сути не может быть скоординирован не только конвенциональной знаковостью, но и устойчивыми понятийными структурами, в том числе оппозицией субъекта и объекта.

С философской точки зрения, эта принципиальная бессубъектность эстезиса выглядит совершенно закономерной, ибо эстезис по сути не может быть скоординирован не только конвенциональной знаковостью, но и устойчивыми понятийными структурами, в том числе оппозицией субъекта и объекта.

Но вот что любопытно: субъектность, охватывающая сразу оба полюса выдвинутой Рансьером модели «политики, догоняющей искусство», очевидно, имеет как минимум одну устойчивую «культурную нишу» и область преимущественной практической реализации. Имя этой области ― современная архитектура.

Точнее, тот ее сегмент, который на протяжении нескольких последних десятилетий маркируется как авангардный или наиболее экспериментальный. К этой категории относятся не только «экстремальные» пластические импровизации Гери, Хадид-Шумахера или Грэга Линна, но, пожалуй, абсолютное большинство публикуемых ныне построек, авторы которых стремятся к тому, чтобы внешний объем и интерьеры здания производили впечатление «парадоксальной индетерминированности», подобной непредсказуемости природных процессов, ― это работы ОМА, Стивена Холла, Эйзенмана, Morphosis, FOA, UNStudio, Asymptote, MVRDV, SANAA, Snøhetta, BIG… список может быть очень длинным. Очевидно, что сложившийся в «поисковой» международной архитектуре канон «нестабильной формы» восходит по меньшей мере к поздним постройкам Корбюзье и к тому моменту, когда он, по его собственным словам, ощутил себя в открытом природном ландшафте так, как если бы он находился внутри огромного здания. С этого переломного момента можно отсчитывать этап парадоксальной полной апроприации любого возможного чувственного опыта как архитектуры, что соответствует окончательному аннулированию когда-то основополагающих для архитектуры различий между культурой и природой, обитаемым и необитаемым мирами, небом и землей. Так вот рансьеровская схема «политика догоняет искусство» (или «политика догоняет природу«?) воплощается в архитектуре этого последнего этапа на уровне самого проектного алгоритма: грубо говоря, если универсальным принципом предшествующего ей модернизма было по возможности честное и аскетичное «облачение» имеющихся бытовых и социальных процессов («форма следует функции»), то теперь эти процессы (политика) изобретательно вписываются в оболочки и структуры, которые своим видом выражают прежде всего некую раскованную природно-художественную произвольность (эстезис, свободное искусство).

На место гегемонии функции приходит принцип «функция следует бесформенности» или «функция следует антиформе».

Получается, что в истории архитектуры мы можем ретроспективно выделить по крайней мере три отчетливо различающихся «режима» или, если воспользоваться еще одним подходящим термином Алена Бадью, три «художественных конфигурации», каждой из которых соответствует своя онтология и своя эстетическая интуиция здания как структурной метафоры действительности (мира) в целом.

Во-первых, это классический платоно-аристотелевский режим, при котором форма трактуется как высший принцип, суть и источник бытия вещи (в том смысле, в котором, например, по Аристотелю, «душа есть форма тела»). Форма «управляет» материей, вызывая ее из небытия. При этом она остается отчетливо «антропоцентрической» (сагиттальная симметрия, антропо- или зооморфизм, иерархичность). Здание в целом являет образ «идеального» миропорядка или доступное для человеческих сил приближение к отображению структуры мира, понимаемого как совершенное божественное произведение.

Во-вторых, это секулярно-материалистический режим, при котором акцент переносится с «идеального» на «реальное», на повседневные человеческие свершения и отношения, на становление общепланетарного хозяйства. Здесь здание стремится представить мир как поле целеустремленных человеческих практик или же «опроститься» до состояния предельно нейтрального, бесстрастного фона-вместилища для этих практик наподобие абсолютного пространства и времени Ньютона или кантовских априорных трансценденталий.

Третья конфигурация, сложившаяся к концу ХХ века, как будто возвращает актуальность теме «красоты» или «возвышенности» внешнего облика здания ― в смысле кантовского требования их независимости от практической целесообразности. Но делает она это отнюдь не ценой возвращения к домодернистскому культу самодовлеющей упорядоченной формы.

Во-первых, это классический платоно-аристотелевский режим, при котором форма трактуется как высший принцип, суть и источник бытия вещи (в том смысле, в котором, например, по Аристотелю, «душа есть форма тела»). Форма «управляет» материей, вызывая ее из небытия. При этом она остается отчетливо «антропоцентрической» (сагиттальная симметрия, антропо- или зооморфизм, иерархичность). Здание в целом являет образ «идеального» миропорядка или доступное для человеческих сил приближение к отображению структуры мира, понимаемого как совершенное божественное произведение.

Во-вторых, это секулярно-материалистический режим, при котором акцент переносится с «идеального» на «реальное», на повседневные человеческие свершения и отношения, на становление общепланетарного хозяйства. Здесь здание стремится представить мир как поле целеустремленных человеческих практик или же «опроститься» до состояния предельно нейтрального, бесстрастного фона-вместилища для этих практик наподобие абсолютного пространства и времени Ньютона или кантовских априорных трансценденталий.

Третья конфигурация, сложившаяся к концу ХХ века, как будто возвращает актуальность теме «красоты» или «возвышенности» внешнего облика здания ― в смысле кантовского требования их независимости от практической целесообразности. Но делает она это отнюдь не ценой возвращения к домодернистскому культу самодовлеющей упорядоченной формы.

Гегемонию формы как принципа превосходства порядка сменяет гегемония спонтанности пластического жеста.

Здание, соответственно, становится метафорой способности человека осваивать и приспосабливать для себя среду любой степени произвольности, неупорядоченности или, выражаясь языком Квентина Мейясу, фактичности-контингентности.

Разумеется, этими тремя типами разнообразие режимов архитектуры далеко не исчерпывается. Первое, что сразу же приходит в голову к ним добавить ― это «готическая» конфигурация, с ее доминирующим мотивом религиозного

просвещения: продолжая следовать классическому примату формы, готика подает эту форму уже не как безапелляционное «откровение свыше», а ― по определению Панофского ― в модальности схоластической «манифестации», то есть кропотливо конструируя и одновременно дидактически разворачивая перед зрителем ее грандиозную и безукоризненную «визуальную логику». Приоритет формы над функцией сохраняется вплоть до романтической эклектики XIX века. Она также создает свою неповторимую версию «формоцентрической» схемы, отличающуюся, во-первых, обращением к персонализированной или экзальтированной чувственности, а во-вторых, тем, что область формальных референций проектировщика выходит далеко за пределы античного ордерного канона, включая не только готику, но и архитектурные традиции множества неевропейских культур. Перечисление и уточнение особенностей таких режимов-конфигураций можно продолжать и дальше, но, как бы то ни было, «авторская» архитектура последних сорока лет отчетливо выделяется в этом ряду как обладающая собственной, одновременно уникальной и устойчивой эстетико-мировоззренческой формулой, ― пусть даже общепринятый теоретический или искусствоведческий термин для обозначения этой архитектуры как единого исторического направления до сих пор отсутствует.

Упомянутый выше скандальный проект MVRDV для Сеула по своей структуре, как и многие его современные аналоги, соответствует общей для последнего этапа формуле «обитаемой нестабильности» ― башни являются жилыми, при этом окутывающее их на середине высоты «облако» перечеркивает их «неуязвимую» авторитарную статику, ставит ее под вопрос. С другой стороны, данный проект предлагает довольно специфическую модификацию этой формулы, которая состоит в том, что обращение к образу нестабильности конкретизируется, заостряется и визуально привязывается к реальному историческому событию ― уничтожению Всемирного торгового центра. Нечто весьма созвучное этому неординарному жесту можно обнаружить в области современной критической теории. В своей также довольно скандальной статье о нью-йоркских терактах от 2 ноября 2001 года французский философ Жан Бодрийяр предложил всему западному сообществу откровенно признать, что

«[в] пределе, они это сделали, но мы этого хотели», и что «…несомненно, символическая стратегия террористов была рассчитана на наше молчаливое согласие». На эстетическом уровне проект «Облако» побуждает нас осуществить аналогичную процедуру: перейти от признания того, что нас вдохновляют образы «нестабильности вообще», к признанию того, что мы внутренне ― по крайней мере в плане отвлеченно-зрительной реакции ― одобряем картины катастроф, связанных с многочисленными человеческими жертвами. Можно даже настаивать на том, что в случае архитектуры вызов становится более радикальным: Бодрийяр всего лишь ссылается на известные читателю события, в то время как MVRDV показывают катастрофу, в которой нам предлагается узнать свое визуальное желание, причем в «монументализированном виде». Очевидно также, что архитекторы MVRDV, принимая решение представить именно такой проект на суд публики, по сути подразумевают, что сами они уже признались себе в своем собственном «противоестественном» одобрении зрелища, связанного с гибелью людей, и что зрители, если только они рискнут проявить такую же открытость и отсутствие лицемерия, должны к ним присоединиться.Провокация эта закончилась практической неудачей — девелоперы, испугавшись вспыхнувшей полемики, предпочли быстро отказаться от проекта.

Разумеется, этими тремя типами разнообразие режимов архитектуры далеко не исчерпывается. Первое, что сразу же приходит в голову к ним добавить ― это «готическая» конфигурация, с ее доминирующим мотивом религиозного

просвещения: продолжая следовать классическому примату формы, готика подает эту форму уже не как безапелляционное «откровение свыше», а ― по определению Панофского ― в модальности схоластической «манифестации», то есть кропотливо конструируя и одновременно дидактически разворачивая перед зрителем ее грандиозную и безукоризненную «визуальную логику». Приоритет формы над функцией сохраняется вплоть до романтической эклектики XIX века. Она также создает свою неповторимую версию «формоцентрической» схемы, отличающуюся, во-первых, обращением к персонализированной или экзальтированной чувственности, а во-вторых, тем, что область формальных референций проектировщика выходит далеко за пределы античного ордерного канона, включая не только готику, но и архитектурные традиции множества неевропейских культур. Перечисление и уточнение особенностей таких режимов-конфигураций можно продолжать и дальше, но, как бы то ни было, «авторская» архитектура последних сорока лет отчетливо выделяется в этом ряду как обладающая собственной, одновременно уникальной и устойчивой эстетико-мировоззренческой формулой, ― пусть даже общепринятый теоретический или искусствоведческий термин для обозначения этой архитектуры как единого исторического направления до сих пор отсутствует.

Упомянутый выше скандальный проект MVRDV для Сеула по своей структуре, как и многие его современные аналоги, соответствует общей для последнего этапа формуле «обитаемой нестабильности» ― башни являются жилыми, при этом окутывающее их на середине высоты «облако» перечеркивает их «неуязвимую» авторитарную статику, ставит ее под вопрос. С другой стороны, данный проект предлагает довольно специфическую модификацию этой формулы, которая состоит в том, что обращение к образу нестабильности конкретизируется, заостряется и визуально привязывается к реальному историческому событию ― уничтожению Всемирного торгового центра. Нечто весьма созвучное этому неординарному жесту можно обнаружить в области современной критической теории. В своей также довольно скандальной статье о нью-йоркских терактах от 2 ноября 2001 года французский философ Жан Бодрийяр предложил всему западному сообществу откровенно признать, что

«[в] пределе, они это сделали, но мы этого хотели», и что «…несомненно, символическая стратегия террористов была рассчитана на наше молчаливое согласие». На эстетическом уровне проект «Облако» побуждает нас осуществить аналогичную процедуру: перейти от признания того, что нас вдохновляют образы «нестабильности вообще», к признанию того, что мы внутренне ― по крайней мере в плане отвлеченно-зрительной реакции ― одобряем картины катастроф, связанных с многочисленными человеческими жертвами. Можно даже настаивать на том, что в случае архитектуры вызов становится более радикальным: Бодрийяр всего лишь ссылается на известные читателю события, в то время как MVRDV показывают катастрофу, в которой нам предлагается узнать свое визуальное желание, причем в «монументализированном виде». Очевидно также, что архитекторы MVRDV, принимая решение представить именно такой проект на суд публики, по сути подразумевают, что сами они уже признались себе в своем собственном «противоестественном» одобрении зрелища, связанного с гибелью людей, и что зрители, если только они рискнут проявить такую же открытость и отсутствие лицемерия, должны к ним присоединиться.Провокация эта закончилась практической неудачей — девелоперы, испугавшись вспыхнувшей полемики, предпочли быстро отказаться от проекта.

Однако пример «Облака» заслуживает пристального внимания именно из-за этой неудачи, которая, как представляется, помогает существенно глубже раскрыть механизм диалектической связи между «эстетическим» и «знаковым» регистрами.

Заметим: эстетическое открытие, если оно вообще имеет место в произведении, становится событием именно за счет того, что вводимое им «типологически новое» переживание является сложным для логической трактовки. Попытки его как-то обозначить, возобновить и сделать устойчиво-серийным эквивалентны процессу его коллективной стабилизации, благодаря которому переживание постепенно становится искомым приращением пространства общего чувствования. В случае «Облака» MVRDV этот процесс «абортивно» прерывается на самой ранней стадии. Проблема, судя по всему, не только и не столько в травматичности «содержания», сколько в том, что тут происходит своего рода короткое замыкание: вместо нового переживания, требующего длительной и кропотливой «привязки» к структурам языкового общения, архитектурный образ оказывается воспроизведением события, которое уже стало визуальным и смысловым знаком. Из области экспериментального эстезиса проект, к разочарованию аудитории, «проваливается» на пройденный культурой уровень буквального репрезентативного мимесиса. Иными словами, прямые террористические денотации проигрывают именно потому, что они прямые, что в них нет ничего принципиально нового (как, впрочем, и в самом терроризме, каким бы ни был его масштаб).

Отсюда можно сделать вывод, что подлинность эстетического явления в принципе пропорциональна степени его исходной «положительной бессвязности» ― выключенности из системы стабильных логических опосредований.